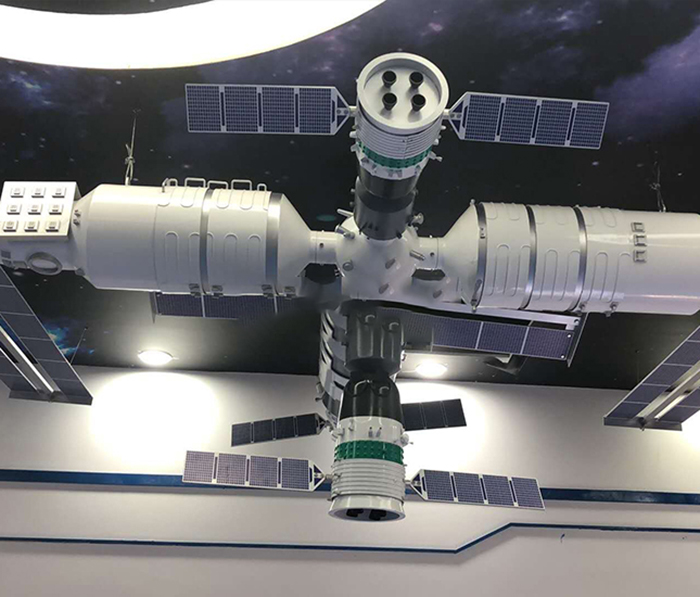

神舟十三号飞船模型揭秘了我国在探索星辰大海方面的最新进展。该模型展示了飞船的外观、内部结构和关键技术特点,包括生命保障系统、对接机构、推进系统等。通过模型,人们可以直观地了解神舟十三号飞船的构造和功能,感受中国航天技术的进步和实力。此次揭秘不仅为公众提供了了解中国航天科技的机会,也进一步激发了人们对太空探索的兴趣和热情。神舟十三号飞船的成功发射和返回,标志着中国在空间站建设和运营方面迈出了重要一步,为未来的太空探索和人类命运共同体建设奠定了坚实基础。

在浩瀚无垠的宇宙中,人类对未知的渴望从未停歇,自1961年苏联宇航员尤里·加加林首次进入太空以来,人类航天事业便开启了新的篇章,而今,中国作为继美、俄之后第三个实现载人航天的国家,其航天事业正以惊人的速度发展,“神舟”系列飞船无疑是这一进程中的璀璨明珠,我们将一同揭开“神舟十三号”飞船模型的神秘面纱,探索它背后的科技、设计理念以及它在中国航天史上的重要意义。

科技与创新的结晶

“神舟十三号”飞船模型,作为中国空间站关键技术验证阶段的收官之作,不仅承载着科研人员对技术极限的挑战,也体现了中国航天工业的最新成就,这艘长约9米、重约8吨的“太空之舟”,集成了众多先进技术和创新设计,包括但不限于自主快速交会对接、再生式生命保障系统、空间科学实验等。

自主快速交会对接技术:这是“神舟十三号”的一大亮点,通过高精度的导航与控制技术,飞船能够自动完成与空间站的对接,这不仅极大地提高了任务的安全性和效率,还为后续的载人登月乃至深空探测奠定了基础。

再生式生命保障系统:在长达半年的太空驻留期间,航天员的生活保障至关重要,该系统通过水循环、氧气再生等手段,实现了在轨资源的循环利用,极大地减少了对地面补给的需求,体现了中国在太空长期生存技术上的突破。

空间科学实验:作为中国空间站的重要组成部分,“神舟十三号”上还搭载了多个科学实验项目,涉及物理、生物、材料等多个领域,旨在为人类探索宇宙奥秘、开发太空资源提供宝贵的数据支持。

设计与制造的精工细作

“神舟十三号”飞船模型虽是实体大小的缩小版,但每一个细节都力求还原真实飞船的精工细作,从外观上看,它采用了流线型设计,既符合空气动力学原理,也减少了太空飞行中的阻力,船体表面覆盖着特殊的防热材料,能够在重返大气层时承受数千度的高温考验。

进入舱内,可以看到为航天员精心设计的居住环境,舱内布局合理,既有工作区也有休息区,还配备了先进的医疗救生设备,特别是那扇舷窗,虽然模型中无法完全展现其透视效果,但它却是航天员观察地球美景的重要窗口,也是地面人员观测航天员状态的重要途径。

模型上还展示了飞船的逃逸系统、应急救生装置等安全保障措施,这些都是确保航天员在紧急情况下能够安全返回地球的关键设备。

历史意义与文化价值

“神舟十三号”的成功不仅是中国航天技术的一次重大飞跃,更是在国际舞台上展现了中国力量和中国智慧的重要时刻,它标志着中国正式迈入空间站时代,为后续的太空科研、技术发展以及国际合作开辟了新的道路。

从“神舟一号”到“神舟十三号”,每一步都凝聚着几代航天人的梦想与汗水,这些飞船不仅是中国航天科技实力的象征,更是中华民族自强不息、勇于探索精神的体现,它们像一颗颗璀璨的星辰,照亮了中国乃至全人类探索宇宙的征途。

在文化层面,“神舟”系列飞船也成为了中国航天文化的重要组成部分,它们的故事被编入教材、拍成纪录片、制成模型供人参观,激发了无数青少年对科学的兴趣和对宇宙的好奇心,这种对科学的普及和文化的传承,对于提升国民科学素养、培养未来科技人才具有重要意义。

展望未来:星辰大海的征途

“神舟十三号”的成功只是中国航天事业万里长征的第一步,中国航天将向着更加深远的太空领域进发——从月球探测到火星任务,再到更远的深空探索,而这一切的起点,都离不开像“神舟十三号”这样的科技结晶所奠定的坚实基础。

随着中国空间站的全面建成和运营,“天宫课堂”将更加丰富多彩,更多的青少年将通过这一窗口了解宇宙的奥秘;而“嫦娥”、“天问”等系列探测器也将继续在深空中探索未知,为人类揭开更多宇宙的秘密。

“神舟十三号”飞船模型不仅是技术的展示品,更是梦想的启航点,它提醒我们,无论身处何地,都应怀揣对未知的好奇与探索的勇气,因为在那片星辰大海中,有我们共同的梦想与希望。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 滇ICP备16005009号-3

滇ICP备16005009号-3