近期,全球柴油市场价格波动剧烈,主要受到国际政治、经济和供应因素的影响。俄罗斯与乌克兰的冲突导致欧洲能源供应紧张,推高了柴油价格。美国页岩油产量的增加和OPEC+的减产政策也对市场产生了影响。全球疫情的反复和港口拥堵等问题也加剧了市场的不确定性。,,这些市场波动对消费者产生了深远的影响。高昂的柴油价格导致物流成本上升,进而推高了商品价格,对消费者购买力造成压力。柴油价格的上涨也影响了农业、渔业等行业的运营成本,对相关产业造成冲击。柴油作为重要的工业原料,其价格上涨也影响了制造业等领域的生产成本和利润空间。,,为了应对这些挑战,各国政府和企业都在采取措施来稳定市场和降低柴油价格。一些国家通过调整税收政策、增加储备等方式来缓解供应紧张问题;而一些企业则通过优化物流、提高能效等方式来降低运营成本。随着新能源汽车的普及和技术的进步,未来柴油市场的需求和价格走势也将受到一定影响。

在当今全球化的经济体系中,能源价格尤其是柴油的价格波动,不仅影响着国家经济的稳定运行,也深刻关乎到千家万户的日常生活成本,柴油作为工业生产、交通运输及农业机械等众多领域不可或缺的能源载体,其价格的每一次微小变动,都会在市场中激起层层涟漪,本文将深入探讨近期柴油价格的最新动态,分析背后的市场因素、国际趋势以及这些变化对消费者和各行各业的具体影响。

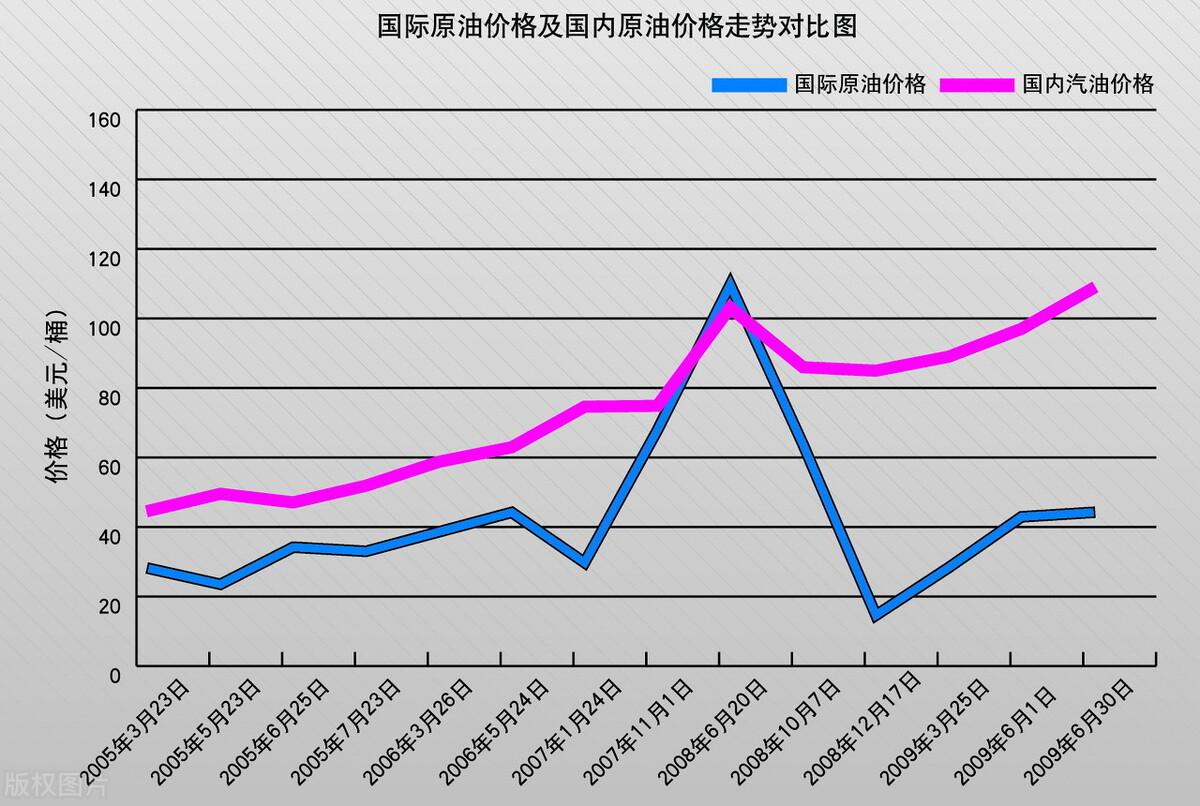

一、国际油价走势概览

国际原油市场呈现出复杂多变的态势,全球经济复苏的步伐虽有所放缓,但总体上仍保持增长态势,特别是亚洲尤其是中国市场的需求增长,为油价提供了支撑,地缘政治风险如中东地区的紧张局势、主要产油国政策调整以及全球疫情的二次冲击,都成为影响油价的不确定因素。

特别是OPEC+(由石油输出国组织OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国组成的联盟)的产量政策调整,对国际油价具有举足轻重的影响,OPEC+决定维持增产计划,但实际执行情况却因成员国内部政治、经济及技术问题而出现差异,导致市场供应出现不确定性,进一步推高了油价的不稳定性。

二、国内柴油价格动态

柴油价格紧随国际原油市场波动,但受制于国家对成品油定价机制的调控,根据国家发改委的规定,国内柴油价格以国际市场原油价格为基准,加上国内平均加工成本、税金、合理利润确定,这种定价机制旨在平衡市场供需,保障国内能源安全与消费者利益。

受国际油价上涨及国内炼油成本增加的影响,国内柴油批发价格呈现上扬趋势,特别是北方地区冬季取暖用油需求增加,以及物流行业因经济复苏而需求回升,进一步推高了柴油的消费需求,加剧了价格的上涨压力。

三、市场因素分析

1、供需关系:供需失衡是推动柴油价格波动的直接原因,随着全球经济的逐步复苏,特别是中国、印度等新兴市场对柴油的需求持续增加,而受限于地缘政治、运输及炼油能力等因素,供应端难以迅速响应需求的增长,导致市场出现供不应求的局面。

2、地缘政治:中东地区的局势紧张、美国对伊朗制裁的持续影响以及产油国政策的不确定性,都可能引发原油供应中断或减少的担忧,进而推高油价。

3、环保政策:全球范围内对环境保护的重视促使各国加大对清洁能源的推广力度,同时对传统能源的使用进行更严格的监管,虽然这在一定程度上抑制了柴油的需求增长,但短期内仍难以完全替代,且对炼油工艺和产品质量的要求提高也增加了成本。

4、经济周期:全球经济周期的变化直接影响柴油需求,在经济增长期,工业生产和交通运输活动增加,柴油需求随之上升;而在经济下行期,需求则可能减少。

四、对消费者和行业的影响

1、消费者影响:对于普通消费者而言,柴油价格的上涨直接增加了生活成本,农业机械作业成本上升、物流运输费用增加等,都会影响到食品价格和日常消费品的价格稳定性,家庭使用柴油发电或供暖的成本也会随之上升。

2、工业与农业:在工业领域,尤其是制造业和建筑业,柴油作为主要的动力来源之一,其价格上涨将直接推高生产成本,影响企业的盈利能力,对于农业而言,虽然机械化作业提高了生产效率,但高昂的燃油成本也可能成为农民面临的挑战之一。

3、交通运输:物流行业是柴油价格波动的直接承受者之一,运输成本的增加会传导至商品价格上,影响消费者购买力及市场物价水平,运输成本的上升也可能促使物流企业调整运营策略,如提高运费、优化运输路线等以应对成本压力。

五、应对策略与展望

面对柴油价格的波动,政府、企业和消费者需采取多方面的应对措施:

政府层面:应继续完善成品油定价机制,加强市场监管,确保价格机制透明公正;同时加大对清洁能源的研发与推广力度,逐步减少对传统能源的依赖。

企业层面:企业应加强成本控制和效率提升,通过技术创新和管理优化来降低对高油价带来的成本压力;同时可考虑多元化能源采购策略以分散风险。

消费者层面:消费者应增强节能意识,合理规划使用柴油的场景和用量;对于必须使用的场合如农业作业或长途运输等,可适时考虑采用更经济的替代方案或服务模式。

“最新柴油价格”这一关键词背后所反映的是复杂多变的国际经济与政治环境、严格的环保政策以及国内市场需求与供应之间的微妙平衡,面对这一系列挑战与机遇并存的情况,各方需携手合作、共同应对以实现可持续发展目标。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 滇ICP备16005009号-3

滇ICP备16005009号-3